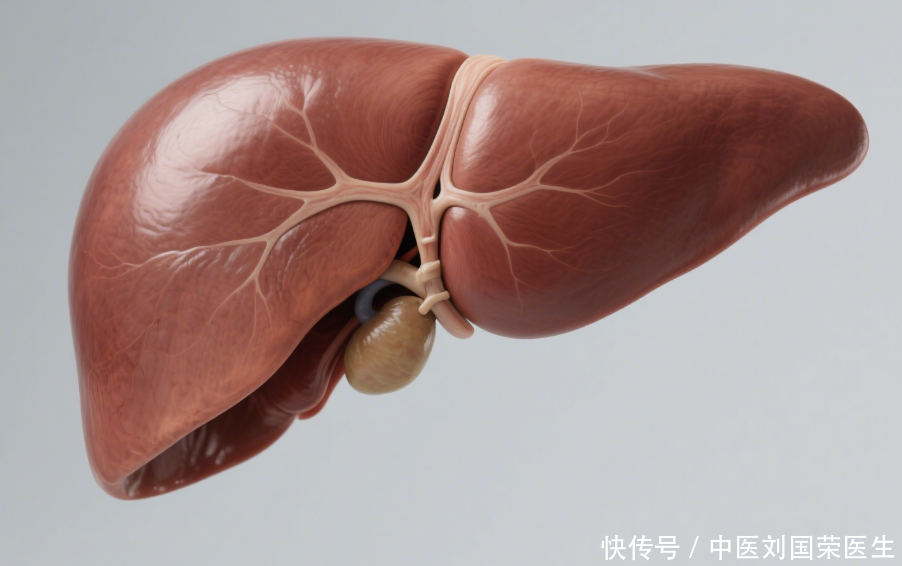

不少人一见胃部不适,就认定是“老毛病”发作,随手吃点药、歇上几天便算完事。可真正可怕的是,有些病偏偏喜欢披着“胃病”的外衣,暗暗蚕食身体——肝硬化就是其中之一。因为肝脏没有痛感神经,它出事时往往悄无声息,等到症状明显爱配投资,往往已经不是“轻描淡写的小问题”。若长期把肝硬化当胃炎或消化不良对待,无异于把性命押在错误判断上。

比“胃病”更阴险

比“胃病”更阴险肝硬化并不是一夜之间发生的,它像是长期堆积的债务,越拖越沉重。很多患者一开始只是觉得胃口不好,吃东西容易胀,或者总打嗝,以为换换饮食就能解决。但实情是,肝硬化会让肝脏的结构逐渐硬化、血液循环受阻,进而引发一连串的连锁反应。

最显而易见的伤害,往往首先波及消化功能。肝脏掌控着消化大局,一旦出问题,胆汁分泌骤减,营养吸收受限,体重骤降、肌肉流失,人也会愈加枯槁。很多人这时还在纠结是不是“胃不好”,殊不知真正的问题藏在肝里。

更麻烦的是,肝硬化会推高门静脉压力,随之形成的食管与胃底静脉曲张,好似随时可能引爆的雷管。一旦破裂出血,往往是在短时间内大口吐血,若未能及时抢救,极可能危及生命。还有部分患者会逐渐出现腹水、黄疸甚至肝昏迷,那已经是病程进入“危险水域”的信号。

这就是肝硬化的可怕之处:它不声不响,却把身体推向一个越来越狭窄的死角。

别再把它当成“胃病”

别再把它当成“胃病”真正让人困惑的爱配投资,是肝硬化早期表现和常见胃病几乎“撞脸”。有三种情况尤其容易被忽略:

常见的早期表现是吃完饭后腹部鼓胀,同时胃口迅速减弱。很多人觉得这是胃炎、消化不良,但如果伴随消瘦、乏力,就该怀疑是否是肝脏在示警。

第二,上腹部隐痛或不适。与胃溃疡的刀割痛不同,这种痛更像是钝钝的、模糊的胀感。由于牵拉到肝脏包膜,患者常只模糊地描述为“胃部不舒服”。

第三个信号是反复出现的消化道出血。排便时若粪便呈现黑色,或出现呕吐伴血的情况,都需警惕。不少人第一反应是痔疮或胃出血,却未意识到肝硬化引起的静脉破裂才是真正的威胁。

除此之外,脸色晦暗、眼白泛黄、下肢水肿等也常常出现,只是这些症状在早期不典型,很容易被轻描淡写地带过。等患者意识到不对劲时,往往已经进入中晚期。

真正的风险不在“症状轻”爱配投资,而在“症状太会伪装”。若把肝硬化当胃病看待,就等于把警钟当背景音。

抓住“早发现”的机会

抓住“早发现”的机会既然肝硬化常被混淆,那该怎样避免误入歧途呢?最关键的一点是——不要拖。当身体频频出现消化异常却久治不愈,就该及时做检查,而不是反复自我安慰。

医生常建议,高风险人群如长期喝酒、慢性乙肝携带者、肥胖合并脂肪肝的人,应定期体检。腹部彩超、肝功能检查、甲胎蛋白(AFP)这些项目,往往能在无症状时就发现异常。对于普通人来说,一旦出现上述“三个症状”中的任意一个,就不要单纯当成“胃病”,最好去消化科或肝病科做进一步评估。

养成健康的生活方式并持续改善,对病情的稳定同样至关重要。少喝酒几乎是老生常谈,但对预防肝硬化来说却是“硬道理”;控制体重、避免过量用药,也能减轻肝脏负担。饮食上要强调清淡均衡,而不是一味依赖保健品,给肝脏创造修养的余地。

更应认识到,肝硬化并非完全不可控。早期发现,严格遵医嘱用药,避免持续损伤,很多患者依然可以维持较好的生活质量。真正要避免的,是对身体的异常熟视无睹,把肝脏的呼救当成胃病的牢骚。

肝硬化就像一个善于伪装的“隐形敌人”,它不会像心梗那样突如其来,却能在不经意间把身体推向险境。别再一味把“胃不舒服”归咎于胃病,尤其是当症状反复出现、迟迟不见好转时,主动排查才是最稳妥的选择。能在早期发现,往往就是扭转命运的关键契机。

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。